EchonetliteでRaspberryPiをLチカ!RaspberyPiにJDK、Processing、Pi4J、OpenECHOをインストールの巻

はじめに

前回、Pi4JでRaspberryPiのGPIOを使ってLチカもでき、無事、EchonetLiteをすんなりインストールできると思いきや・・・

再インストールとなりましたw

ファクト

Echonetliteを使うため、いろいろネットを調べるうちに、以下のことが判りました

- EchonetLiteのJava版はOpenECHOというもの

- OpenECHOはProcessingというJava上のフレームワークが必要なこと

- ProcessingはopenJavaでなく、OracleJava JDK8が必要なこと、ここ重要!

- Processing上ではPi4JのGPIOを操作させるのにroot権限が必要なこと

- Processingのプログラムはsketchbookというもので、OpenECHOにはsketchbook対応モジュールが存在

- Lチカを操作するにはProcessingのプログラムが必要

ということで、前回、OpenJavaでPi4Jを動かしましたが、OracleJava JDk8をインストールです、ギャー

Due to incompatibilities, OpenJDK is not supported. You’ll need a regular Java release downloaded from Sun/Oracle. The GNU Classpath, GCJ, GIJ combination will not work with Processing. OpenJDK and IcedTea also have problems, particularly with running sketches full screen or with multiple displays or even window sizing. Bottom line: use the version from Oracle.

準備するもの

以下のアプリ、プログラムを準備します

- OracleJava JDK8:Javaプログラムです

- Processing:Javaのフレームワーク

- Pi4J:Java上のGPIOアクセス

- OpenECHO:Processing上のEchonetLiteフレームワーク

- Sample.pde:LightningクラスのProcessing上のEchonetLiteプログラム

インストール

RaspberryPiにJDK8、Processing、Pi4Jをインストールする手順は、こちらのサイトを参照しました

Processing and GPIOs on Raspberry Pi | /dev/xavier

で、注意するところ、2点

1点目

こちらのプログラムは、このままでは動きませんでした

echo export JAVA_HOME=”/opt/java/jdk1.8.0″ >> .bashrc

echo export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin >> .bashrc

source .bashrc

修正版はこちら

echoの度に、「source .bashrc」を実行します

echo export JAVA_HOME=”/opt/java/jdk1.8.0″ >> .bashrc

source .bashrc

echo export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin >> .bashrc

source .bashrc

2点目

Processingのバージョンが古いので最新版を入手します

現状(2014/5/8)は2.1.2で、Linuxの32ビット版をDLします

こちら

その際、フォルダ名を置き換えて実行します

Echonetlite for Processingのインストール

ここがちょっと判りにくいものでした

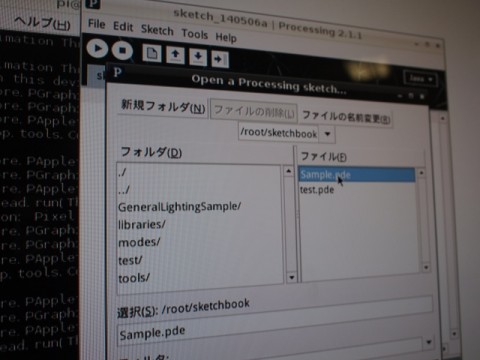

最終的にはrootフォルダにユーザpiのsketchbookフォルダの内容をコピーします

手順

- まずは、こちらのGitHubサイトからデータ丸ごとDLします

https://github.com/SonyCSL/OpenECHO

右カラム下のDownLoadZipボタンからZipファイルを入手します(OpenECHO-master.zip) - Zipファイルを解凍します

- 解凍したファイルからControlP5、OPENECHOの2つのフォルダ(OPENECHO-master→Processing→liblaries)をroot/sketchbook/liblaries/の下にコピーします

- で、sudo ./processingで起動できればOK

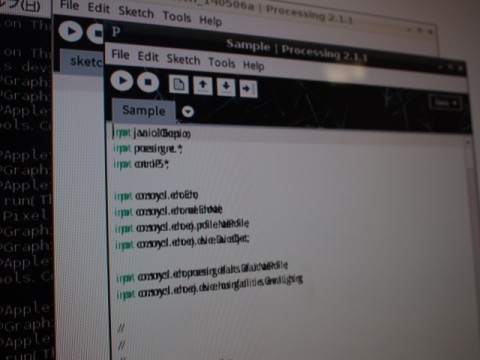

EchonetLiteのサンプルプログラム

Processing上で動作するプログラムは、こちら

これをProcessing上で動作させます

といっても、DLしたECHONETLITEのZIPファイル内のチュートリアル(Tutrial4_LightEmulator.pde)を修正したもの

なぜかネットで掲載されているコードのコピペでは動作しなかったw

修正した追加した内容といっても、ほんの数行

- Pi4Jライブラリの読み込み

- LEDランプの初期設定(起動時の消灯)

- EchonetLiteでコマンドが来たときの点灯消灯処理

import java.io.IOException;

import processing.net.*;

import controlP5.*;

import com.sonycsl.echo.Echo;

import com.sonycsl.echo.node.EchoNode;

import com.sonycsl.echo.eoj.profile.NodeProfile;

import com.sonycsl.echo.eoj.device.DeviceObject;

import com.sonycsl.echo.processing.defaults.DefaultNodeProfile;

import com.sonycsl.echo.eoj.device.housingfacilities.GeneralLighting;

//

//ここから追加

//

import com.pi4j.io.gpio.GpioController;

import com.pi4j.io.gpio.GpioFactory;

import com.pi4j.io.gpio.GpioPinDigitalOutput;

import com.pi4j.io.gpio.PinState;

import com.pi4j.io.gpio.RaspiPin;

GpioController gpio;

GpioPinDigitalOutput pin;

//

//ここまで追加

//

color backgroundLightOnColor = color(255, 204, 0);

color backgroundLightOffColor = color(0, 0, 0);

color backgroundNow = backgroundLightOffColor;

// 照明クラスを実装します。

public class LightEmulator extends GeneralLighting {

byte[] mStatus = {0x31}; // 電源状態を格納する変数です。デフォルトはOFFと仮定します。

byte[] mLocation = {0x00}; // 機器の置き場所を格納する変数です。

byte[] mFaultStatus = {0x42}; // 機器に問題が発生した時に、そのコードを格納します。

byte[] mManufacturerCode = {0, 0, 0}; // ベンダー固有のメーカーコードです。

byte[] mLightingMode = {0x42}; // 照明のモードです。

protected boolean setOperationStatus(byte[] edt) {

mStatus[0] = edt[0] ;

//背景色を変更

if(mStatus[0] == 0x30){

backgroundNow = backgroundLightOnColor;

//

//この行追加

//

pin.high();

}else{

backgroundNow = backgroundLightOffColor;

//

//この行追加

//

pin.low();

}

//電源状態が変化したことを他のノードに通知します

try {

inform().reqInformOperationStatus().send();

}

catch (IOException e) {

e.printStackTrace();

}

return true;

}

protected byte[] getOperationStatus() {

return mStatus;

}

protected boolean setInstallationLocation(byte[] edt) {

mLocation[0] = edt[0];

try {

inform().reqInformInstallationLocation().send();

}

catch (IOException e) {

e.printStackTrace();

}

return true;

}

protected byte[] getInstallationLocation() {

return mLocation;

}

protected byte[] getFaultStatus() {

return mFaultStatus;

}

protected byte[] getManufacturerCode() {

return mManufacturerCode;

}

protected byte[] getLightingModeSetting() {

return mLightingMode;

}

protected boolean setLightingModeSetting(byte[] edt) {

mLightingMode[0] = edt[0];

return true;

}

public String toString() {

if (mStatus[0] == 0x31) {

return "Light Emulator(Off)";

}

else {

return "Light Emulator(On)";

}

}

}

ControlP5 cp5 ;

LightEmulator light ;

String[] btnStrs = {

"SWITCH_ON", "SWITCH_OFF"

};

void setup() {

size(210, (btnStrs.length)*30);

frameRate(30);

// 次に、学習と再生のユーザーインターフェースを作成します。

cp5 = new ControlP5(this) ;

// 送信用のボタンを左に、学習用のボタンを右に表示します。

for ( int bi=0;bi<btnStrs.length;++bi ) {

cp5.addButton(btnStrs[bi], 0, 0, (bi)*30, 100, 25) ;

}

// System.outにログを表示するようにします。

//Echo.addEventListener( new Echo.Logger(System.out) ) ;

// 自分自身がLightEmulatorを含むノードになることにしましょう。

try {

light = new LightEmulator() ;

Echo.start( new DefaultNodeProfile(), new DeviceObject[] {

light

}

);

}

catch( IOException e) {

e.printStackTrace();

}

//

//この2行追加

//

gpio = GpioFactory.getInstance();

pin = gpio.provisionDigitalOutputPin(RaspiPin.GPIO_01, "MyLed", PinState.LOW);

}

void draw() {

background(backgroundNow);

}

// ボタンが押された時の処理です。

// ※ControlP5ではボタンのラベルがそのまま関数名になります。

public void SWITCH_ON(int theValue) {

try {

light.set().reqSetOperationStatus(new byte[]{0x30}).send();

}

catch(IOException e) {

e.printStackTrace();

}

}

public void SWITCH_OFF(int theValue) {

try {

light.set().reqSetOperationStatus(new byte[]{0x31}).send();

}

catch(IOException e) {

e.printStackTrace();

}

}

起動

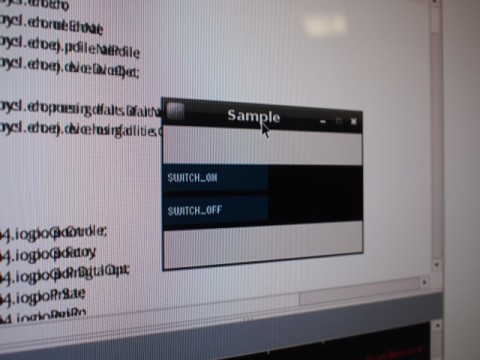

Processing上から上のプログラムを起動するとダイアログがでればOK!

ダイアログ上のON・OFFスイッチで、LEDが点灯すれば成功!

やることリスト

- RaspberryPi購入

- SDカード購入

- SDにOSインストール

- 設定・動作確認【追加】

- Pi4Jインストール・動作確認

- LED回路作成・点灯確認

- EchonetLite for Javaインストール

- Kadecotでオンオフ操作

- 有線LANから無線LANにネットワークを変更

- 100V電源制御確認

- すべてOKw

まとめ

なぜかネット上のコードでは動作せず、動作させるまで時間を取られましたが、作業自身は簡単なものです

参考にしたサイト

Processing and GPIOs on Raspberry Pi | /dev/xavier

openECHO!ホームネットワーク機器と化したラズパイ:何かができたらとりあえずまとめるブログ – ブロマガ

Tutrial4_LightEmulator …

Supported Platforms – Processing

Raspberry Pi + OpenECHOでLチカ | MUDAなことをしよう。

情報

PC

関連記事

-

-

簡単手続きの2時間! HDDの丸ごとコピーの巻

あっさり、HDDの丸ごとコピーが出来てしまいました 最近、PCのタスクトレイから「ハー

-

-

楽天オークションでiPhone4を買ってみたの巻【落札編】

はじめに この冬休みにiPhone4を楽天オークションで買いました P-01Dも壊れてしまっ

-

-

簡単掃除でキーボードをきれいに! キーボード掃除 キートップ引抜工具

キーボードを掃除したのは初めて、入手してから10年ぶりぐらいです この記事を見て、キー

-

-

ガジェット入手! P-01Dをゲット 開封の儀! パナソニック P-01D

ドコモのP-01Dをゲット 社内で余剰品の販売があり抽選で当選! ドコモの回線はない

-

-

超便利!簡単に温度が測れる! 非接触温度計 INFRARED DT8280

簡単に温度が測れて超便利 先日、秋葉原で非接触型の温度計を発見しました その時は、買

-

-

楽天オークションからジャンクなiPhone4がやってきたの巻【入手編】

はじめに 楽天オークションでiPhone4 16GBを落札したのは前回の通りです で、オ

-

-

爪楊枝充填! 銀座 ビクトリノックス・ストア銀座 マルチルール ツースピック S

鍵に付けているビクトリノックスのマルチツール いつの間にか、白い爪楊枝が無くなってしまいま

-

-

お安いのには訳がある!ScanSnap購入の儀 ScanSnap iX500 富士通 イートレンド

お安いのには、訳があるのです 本の断捨離を考えています ただ、そのまま捨てると、なん

-

-

これでキズにならない! AtermWM3800Rのケース Crystal Case for NEC モバイルWiMAXルータ Aterm WM3800R ブライトンネット

これでキズの心配が、なくなりました 愛用しているAtermWM3800R モバイルと

-

-

ちっちゃいWiMAXモバイルルータ!Aterm WM3800R NECを開封するの巻

ちっちゃいWiMAXルータをゲットしました 普段、使っているWiMAXモバイルルータ